PINDORAMA

A cerimónia de adeus do Yokozuna Amoyama

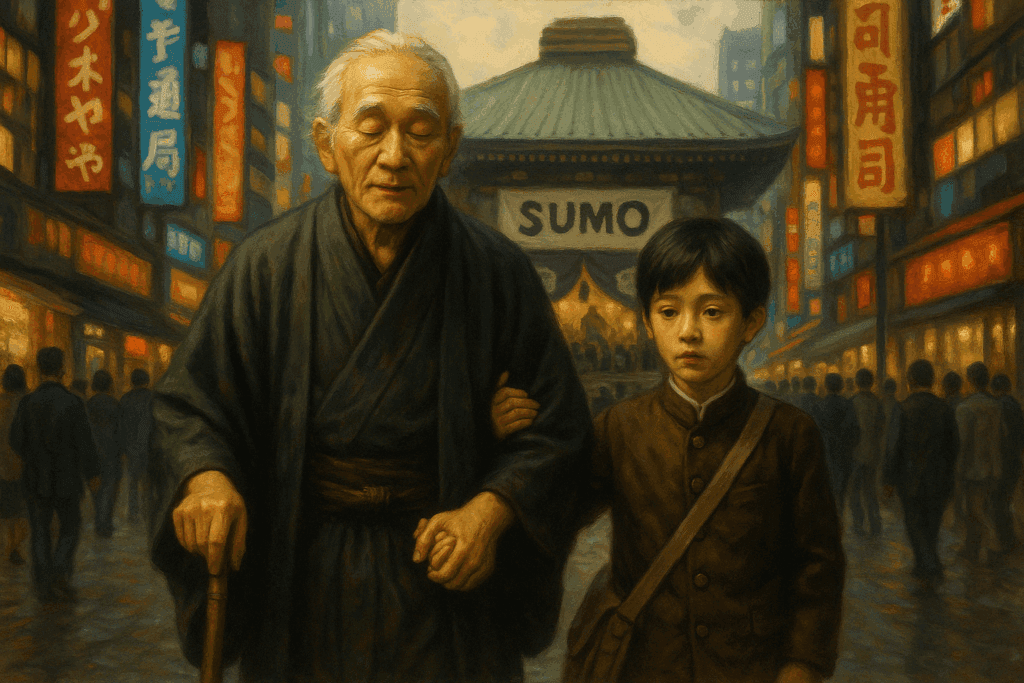

Meu velho avô Kurama Takahashi, o mais gentil dos homens, pediu permissão a meus pais para que eu faltasse às aulas a fim de acompanhá-lo à Cerimônia de Adeus do grande Amoyama.

Meu velho e cego avô, Kurama Takahashi, queria que alguém de sua máxima confiança, alguém de sensibilidade semelhante à dele, lhe relatasse em detalhes a retirada daquele que considerava o maior lutador de sumô de todos os tempos.

Meus pais cederam, claro, embora fossem rigorosos no controle dos meus estudos. Jamais eu havia faltado um só dia à escola. Mesmo quando estive com febre alta naquele inverno das fortes nevascas. Cederam porque ninguém resistia a um apelo do mais gentil dos homens, que era meu falecido avô Kurama Takahashi.

Então fomos, meu idoso avô e eu, ele agarrado ao meu braço, pelas ruas de Tóquio, pela sempre cambiante paisagem colorida que se desdobrava diante de nossos olhos, os meus olhos cheios de luz e os de meu avô, plenos de sombras.

Foi na manhã de um dos últimos dias do torneio de setembro.

Embalado por uma entusiasmada orquestra de aplausos, o sempre majestoso Amoyama ingressou no estádio imenso que, naquele dia, tinha só uns poucos lugares vagos. ↓

O jornalismo independente (só) depende dos leitores.

Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.

Ladeado por uma dúzia de homens gordos, que vestiam quimonos azuis, o grande yokozuna subiu ao dojô a fim de cumprir o ritual da sua aposentadoria.

Ali estava ele para, pela última vez, repetir com supremo rigor e elegância os gestos que haviam impressionados os japoneses ao longo de quase três décadas.

Que gestos eram esses?

Primeiramente, de olhos fechados, Amoyama abriu seus imensos e poderosos braços como se fosse um albatroz preparando-se para alçar voo na praia cinzenta de um mar sacudido por ventos furiosos.

Depois, por três vezes, bateu com a mão direita fechada no peito, como alguém que, na porta do céu, implora aos deuses que lhe franqueiem o ingresso, o ingresso merecido por todos os que foram bons e justos ao longo de sua vida.

A seguir, ainda mais vagaroso, demorou-se na certeira disposição dos pés.

– Ele está se agachando – contei ao meu avô. – Acho que procura o ponto certo para obter depois o mais devastador dos impulsos.

– É mais que isso – disse meu querido avô Kurama Takahashi. – Ele sabe o exato local em que sopra a energia represada no centro incandescente da terra.

Sobreveio o silêncio. Um silêncio tão denso que só poderia ser cortado pelo afiado sabre ritual de um samurai.

Imóvel, agachado, com as mãos fechadas apoiadas no chão, o yokozuna estava pronto para sua derradeira luta.

Um combate de sumô, me disse certa vez meu amado avô Kurama Takahashi, é aquele mínimo espaço de tempo em que os homens conseguem se transformar nos animais mais ferozes: búfalos, leões, tigres…

Ah, esqueci-me de narrar aqui, como também me esqueci de relatar a meu avô Kurama Takahashi naquele dia, que, enquanto Amoyama encenava sua preparação guerreira, do outro lado do dojô, de frente para ele, um menino repetia os mesmos gestos simbólicos.

Que menino era esse?

Era um pequeno ser magricelo – com a fina cintura envolvida por um mawashi branco – que um homem gordo de quimono azul colocara ali e, com gestos severos, ordenara a ele que se mostrasse um adversário à altura de Amoyama.

Bem, concretamente: era um garotinho de quatro anos, noventa e cinco centímetros e quinze quilos, chamado Akira Nakamura.

Dele veio a grande surpresa.

Sem esperar que o árbitro ordenasse o início do combate, o destemido Akira Nakamura lançou-se contra o colossal homem seminu que tinha diante de si e aplicou-lhe um vigoroso e certeiro uwatê-naguê.

O que se viu então foi uma maravilha, uma cena jamais registrada em qualquer outra Cerimônia de Adeus, a cena que tive a suprema felicidade de narrar, em todos os seus muitos pormenores, a meu bondoso avô Kurama Takahashi.

O que se viu então foi o movimento elástico de um corpo de 150 quilos de músculos sendo projetado no ar, girando, o queixo enterrado no peito, os braços cruzados, os cotovelos projetados, as pernas flexionadas, girando, girando, até que se espatifou no solo com o estrépito de uma grande árvore que cai, abatida por um raio, na clareira de uma exuberante floresta tropical.

Foi uma cena de segundos como são todas as cenas inesquecíveis do imorredouro sumô.

Novamente a plateia explodiu. Muitos jogaram para o alto suas pequenas almofadas como se tivessem assistido, de fato, à derrota de um consagrado yokozuna por um maegashira novato.

Amoyama levantou-se lento, mais lento que nunca, zonzo como jamais, trêmulo, atônito, assustado e incrédulo. Digna e dolorosamente, como se estivesse mesmo muito machucado, como se tentasse esconder dores insuportáveis, encaminhou-se com passadas incertas para o lugar de onde deveria cumprimentar o vencedor. E dali, com a reverência respeitosa que sempre destinara aos raros homens que conseguiram vencê-lo, saudou Akira Nakamura.

Ainda no centro do dojô, porque esquecera que deveria voltar à sua posição, o pequeno rikishi não conseguiu nem mesmo abaixar a cabeça. Permaneceu imóvel, boquiaberto. Era uma delicada estatueta de assombro. Jamais imaginara as consequências quase fatais do tremendo golpe que aplicara naquele gigante que, agora, com as costas sujas de areia fina, se vergava diante dele, humilde.

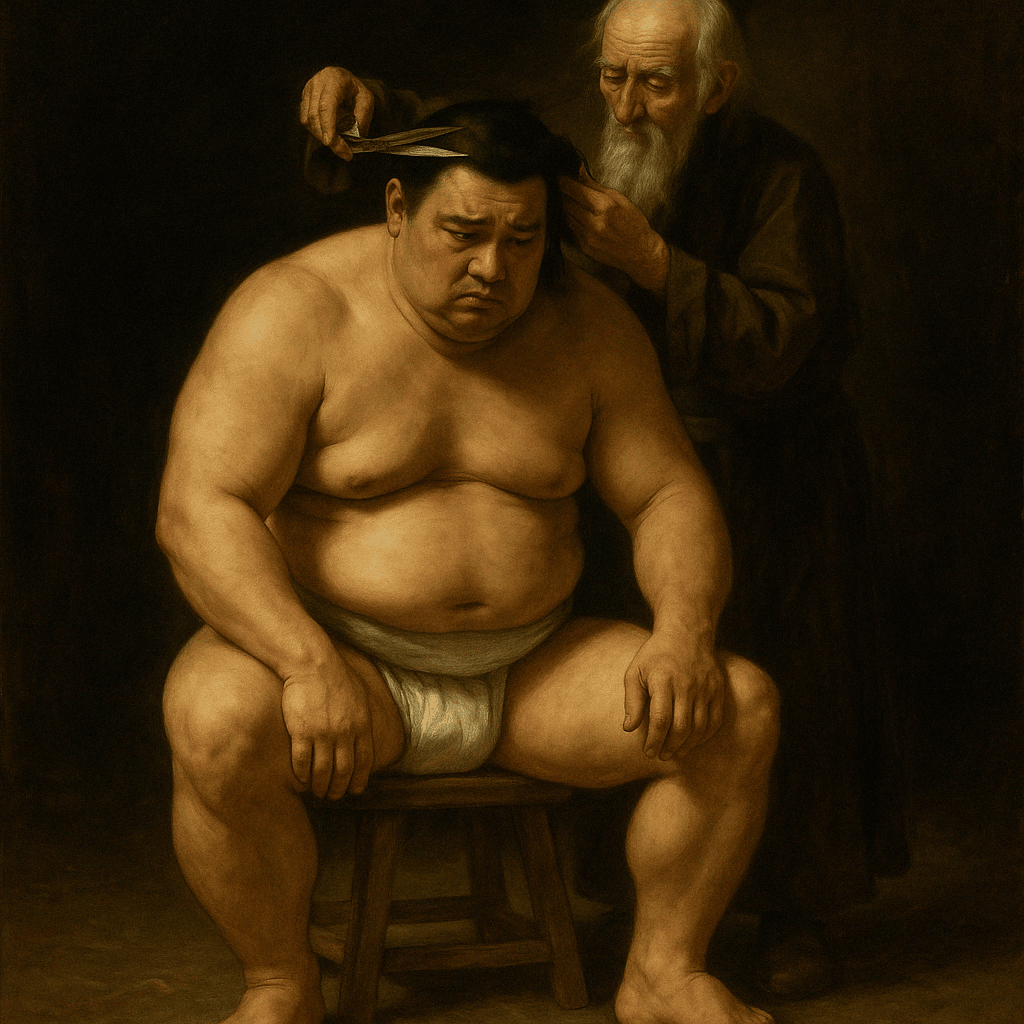

Nesse momento, o mesmo homem gordo de quimono azul, segurando na mão esquerda um pequeno banco, subiu ao dojô e pegou o pequenino Akira com a mão direita, como um pai que recolhe do gramado um brinquedo esquecido pelo filho, e, numa ação quase simultânea, colocou o banquinho no exato centro da arena.

Nesse banquinho, demorado e majestoso, sentou-se Amoyama.

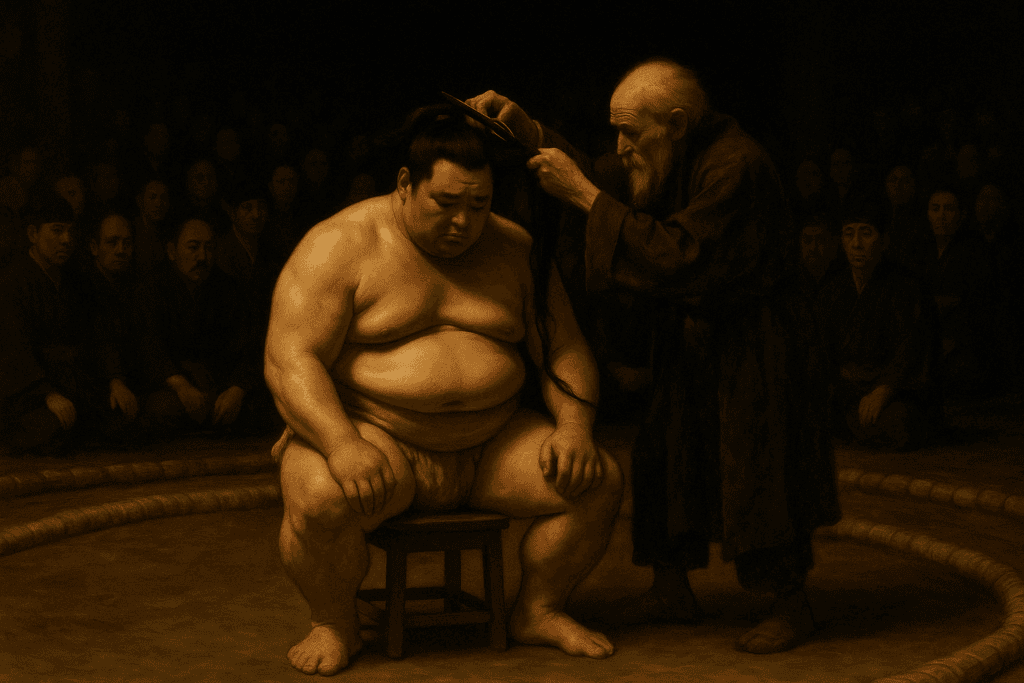

Pouco depois subiu as escadas do dojô o avô de Amoyama, um velhíssimo pastor mongol, franzino e encarquilhado, com uma barbicha de uns poucos fios e uma espetada cabeleira branca, ainda íntegra.

Olhos tomados por uma úmida luminosidade, ele agarrou com suas mãos nodosas a grande tesoura que lhe confiaram, aproximou-se do seu neto, seu único e adorado neto, e com golpes rápidos e certeiros lhe cortou os longos cabelos pretos.

Passemos agora ao rosto de Amoyama.

O que expressava aquela carantonha imberbe de maçãs salientes, olhos negríssimos e queixada de baleia?

Nada além de tristeza. Exibia apenas a melancolia que o acompanhara nos seus muitos anos vitoriosos. A tristeza permanente que lhe dera o cognome famoso:

Amoyama, o Triste.

Lourenço Cazarré é escritor

Publicado no número 69 da revisita Brasil Nikkey Bangaku