PRIMADO DO DIREITO

Punir (e ver punir) sabe bem!

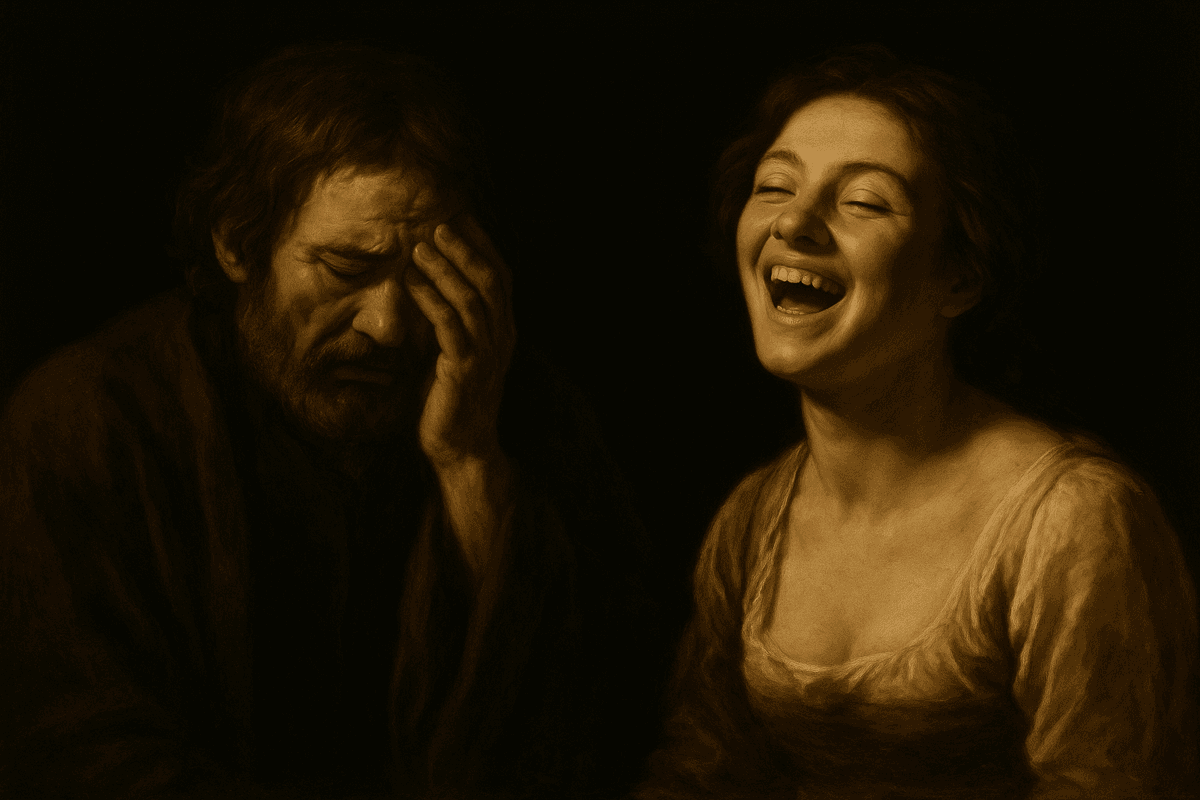

Porque é que ver sofrer nos sabe tão bem – ainda que o neguemos? Esta pergunta, desconfortável mas inevitável, percorre silenciosamente a história da Humanidade. A resposta não se encontra nos tribunais, sob as suas mais diversas formas desde a Antiguidade até ao sistema judicial actual, mas sim no cérebro humano, devido aos atalhos emocionais que utilizamos, e na estranha satisfação que sentimos quando o “outro” sofre aquilo que “julgamos” que merece.

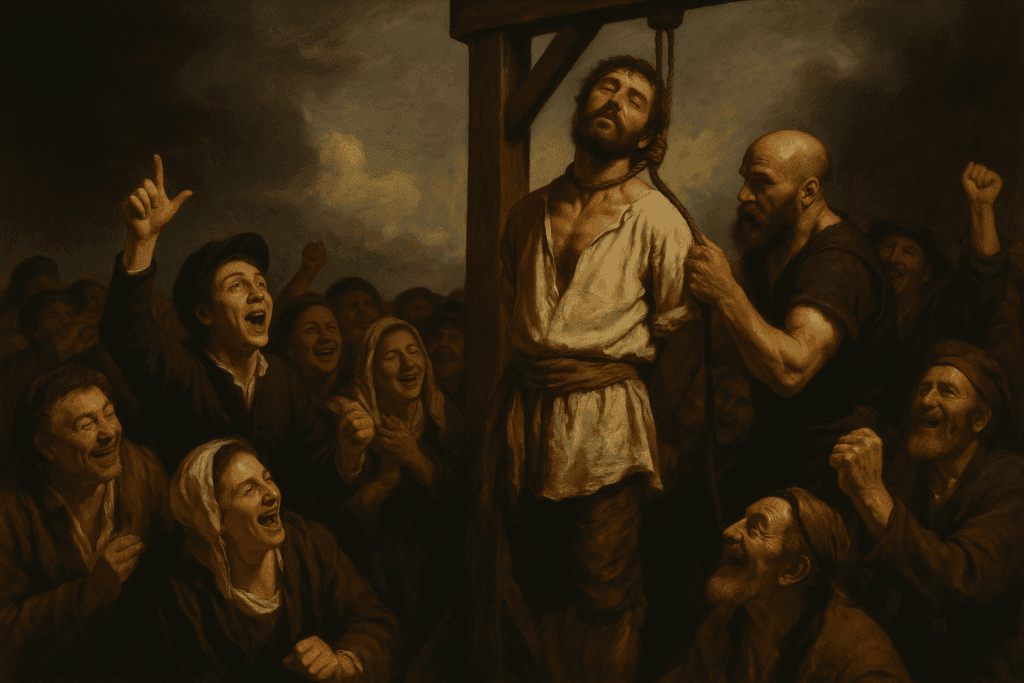

Do Coliseu romano (morte por lançamento às feras) à forca de Owensboro, no Kentucky, onde em 1936 ocorreu o último enforcamento público da história dos Estados Unidos da América (em Portugal foi em 22 de Abril de 1846, na Praça d’Armas, em Lagos, e o executado foi José Joaquim Grande); da guilhotina francesa – proposta pelo médico parisiense Joseph-Ignace Guillotin, tendo em vista acabar com a tortura dos executados e, por uma questão de igualdade, submeter todos os condenados à mesma forma de execução, tendo sido utilizada pela primeira vez em 1792 – à cadeira eléctrica da Florida, onde em 1989 Ted Bundy foi executado; da fogueira inquisitorial à câmara de injecção letal em Terre Haute, Indiana, onde em 2001 Timothy McVeigh deu o seu último suspiro. Ao longo dos séculos, a execução de criminosos foi mais do que justiça: foi espectáculo. E o que se celebrava não era apenas a lei — era o prazer socialmente aceite de ver o outro sofrer: a schadenfreude.

Em 1321, em França, a população acreditou que os leprosos estavam a contaminar os poços com veneno. Sob tortura, confessaram a existência de uma conspiração diabólica com judeus e muçulmanos, tendo tudo culminado com massacres — sobretudo de leprosos e judeus — que ficaram conhecidos como a “Trama dos Leprosos”. A população, mais do que tolerar os castigos, regozijou-se com eles. ↓

O jornalismo independente (só) depende dos leitores.

Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.

O mesmo aconteceu no caso de Robert-François Damiens, o último homem a ser esquartejado em França, em 1757. A sua execução foi um grande evento social. Alugaram-se apartamentos com vista privilegiada, houve venda antecipada de lugares, e entre a aristocracia encontravam-se figuras como Casanova, que inclusive relatou a execução como uma experiência quase erótica.

Em Owensboro, mais de 20 mil pessoas apareceram para assistir ao enforcamento de um jovem afro-americano, Rainey Bethea, acusado de violar uma mulher branca. A maioria das pessoas dormiu ao relento para garantir um bom lugar. Houve comida de rua, bebidas, diversões, apostas. Euforia. Tudo para ver um corpo cair.

A execução de Ted Bundy foi recebida com churrascos temáticos e a multidão a gritar fora da prisão: “Frita, Bundy, frita!”. Com Timothy McVeigh, organizaram-se eventos mediáticos e existiram zonas VIP para jornalistas com serviço de catering.

Nenhuma destas execuções foi apenas justiça: eram um grande espectáculo!

E se hoje as execuções perderam alguma visibilidade pública, existem menos e o sofrimento ocorre dentro das prisões, fora dos olhares do público, não significa que o impulso popular tenha desaparecido. Transferiu-se para outros palcos: as redes sociais, os tribunais mediáticos com os seus juízos paralelos a tentar interferir (e a conseguir) na realização da justiça, os reality shows da indignação. A propósito de um episódio recente, em que se viu agentes da PSP a “carregar” sobre determinados manifestantes com bastões, foi possível ler vários comentários nas redes sociais: “Soube mesmo bem”! A schadenfreude modernizou-se, mas continua bastante activa. Cancelamos. Expomos. Punimos.

Eventualmente, o mais difícil não será explicarmos porque nos juntávamos para ver morrer. Talvez o mais inquietante seja perguntar: porque ainda o fazemos, ainda que com outras ferramentas?

O prazer de punir, ou de ver punir, continua a saber bem. A diferença é que agora, por vezes, tendemos a negar esse prazer a nós mesmos.

Schadenfreude é uma palavra de origem alemã que combina duas ideias: Schaden (dano, prejuízo) e Freude (alegria, prazer). Em resumo, refere-se ao sentimento de prazer ou satisfação diante do infortúnio de outra pessoa. Embora esse sentimento seja frequentemente considerado socialmente inaceitável ou moralmente questionável, ele é mais comum do que muitas vezes admitimos — e possui raízes psicológicas e sociais bastante profundas.

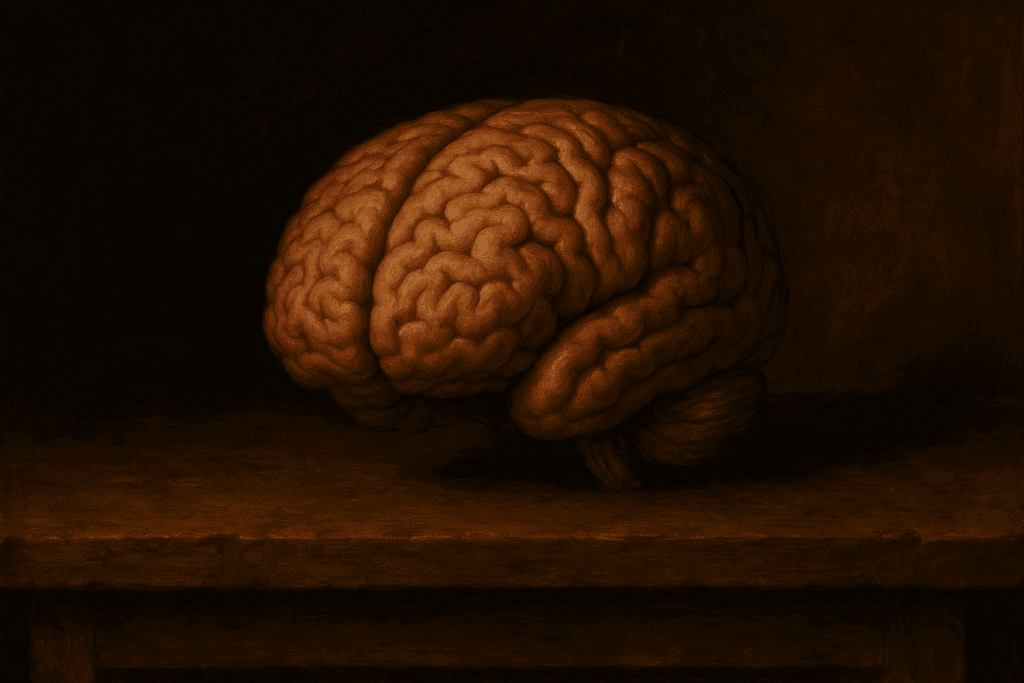

Estudos com neuroimagem (fMRI) mostram que a schadenfreude activa áreas do cérebro ligadas ao prazer, como o estriado ventral, a mesma região activada por recompensas como comida ou dinheiro. Ou seja, o cérebro literalmente recompensa-nos com uma sensação prazerosa quando testemunhamos o fracasso de alguém que invejamos ou não gostamos.

Um estudo clássico (Takahashi et al., 2009) demonstrou que os participantes experimentavam mais schadenfreude ao ver pessoas que invejavam sofrerem dor, e essa resposta era maior quando sentiam inveja activa. Isto reforça a ideia de que a emoção está interligada a sentimentos como inveja, comparação e justiça.

Efectivamente, essa emoção “prazerosa”, directamente relacionada com o infortúnio alheio, é quase sempre acompanhada por uma micro-expressão de franzir de cenho involuntário, realizado em simultâneo com as agressões a que assistimos, a par de um sorriso. Nas situações em que o castigado é alguém que vemos como tendo tido um comportamento anti-social, e como tal merecedor de castigo, esse acto involuntário pode aumentar exponencialmente, para cerca de quatro vezes.

Este prazer não surge de forma isolada. Está relacionado com vieses cognitivos profundos: o viés da justiça, consubstanciado na crença de que o mundo deve ser justo e de que os maus devem ser punidos exemplarmente. Por exemplo, quando vemos alguém que acreditamos ter enriquecido de forma duvidosa ser preso, a sensação é de prazer moralizado, como se a ordem tivesse sido restaurada. A schadenfreude, neste caso, é a emoção que reforça este viés.

O viés da comparação social decorre da tendência do ser humano em comparar-se constantemente com os outros, de modo a avaliar o seu próprio valor ou sucesso. Numa situação em que um colega, que está sempre a gabar-se de ser mais competente do que nós, é repreendido, sentimos um alívio quase satisfatório. A schadenfreude, neste caso, é a emoção que sentimos na redução da distância percebida entre nós e o nosso colega, melhorando a nossa auto-estima.

O viés da aversão à perda é a circunstância de sofrermos mais ao perder algo que possuímos do que temos prazer em ganhar algo de valor equivalente. Se sentirmos que estamos a perder por comparação com outros (estatuto, oportunidades, atenção, etc.), ver esses outros a sofrerem uma perda mitiga a nossa sensação de perda. Existe como que um reequilíbrio, actuando aqui a schadenfreude como a emoção que faz a compensação emocional.

O viés endogrupal/exogrupal concretiza-se na tendência para favorecer os membros do nosso grupo e olhar os membros de outros grupos com mais desconfiança ou hostilidade. Sentimos prazer quando um grupo rival sofre uma perda, porque isso reforça a superioridade e identidade do nosso grupo. Um bom exemplo é o adepto de futebol sentir alegria quando o clube rival é eliminado, mesmo que o próprio clube tenha perdido. A schadenfreude é a emoção colectiva partilhada socialmente.

O viés de confirmação é a tendência de procurar, interpretar e lembrar informações que confirmam as nossas crenças prévias. Temos uma opinião negativa sobre alguém; vê-lo fracassar não só confirma a nossa visão como gera prazer. A schadenfreude funciona como uma espécie de recompensa emocional por estarmos certos.

O prazer que sentimos ao ver um “culpado” sofrer tem explicação neurológica. O nosso sistema mesolímbico dopaminérgico, responsável pelo processamento de “recompensas” no nosso cérebro, é activado perante o sentimento de que a “justiça” foi feita. Os estudos de neuroimagem demonstram que o núcleo accumbens, associado ao prazer, reage à punição de quem percepcionamos como tendo tido um comportamento anti-social, ou mesmo de quem julgamos ser anti-social, mesmo que não exista nenhum comportamento associado (por exemplo, em situações de racismo e xenofobia).

O sistema mesolímbico dopaminérgico envolve a área tegmental ventral (VTA), onde se inicia a libertação de dopamina; o núcleo accumbens (NAcc), que é o principal centro de recompensa e motivação; a amígdala, o hipocampo e a zona do córtex pré-frontal, que são responsáveis pela emoção, memória e regulação cognitiva.

Este circuito mesolímbico dopaminérgico é activado por experiências gratificantes: comida, sexo, cocaína, sucesso social, elogios, etc., e surpreendentemente (ou não), também pelo sofrimento alheio, na medida em que esse sofrimento nos satisfaça um desejo psicológico, como ver restaurada a justiça, superar a inveja ou reduzir a frustração. Em situações em que o terceiro nos tenha feito algo directamente que consideremos injusto, a ínsula, o córtex cingulado anterior e a amígdala activam-se, configurando um quadro de repulsa, sofrimento e raiva, o que poderá originar um aumento de prazer pelo infortúnio alheio.

Ou seja, em contextos de schadenfreude, o sistema mesolímbico dopaminérgico interpreta a queda do outro como uma “vitória relativa”, mesmo que inconsciente, activando o núcleo accumbens responsável pela sensação de prazer, libertando dopamina (de forma mais ou menos prolongada, consoante a intensidade do prazer) — o neurotransmissor da recompensa e da motivação.

Acrescendo a tudo isto, tornando-o mais interessante e até inquietante, está o efeito cumulativo da via dopaminérgica, porque a dopamina não só é um sinal de prazer momentâneo como condiciona e refina os nossos comportamentos futuros, através de reforço positivo, criando rotinas mentais e predispondo-nos a buscar experiências semelhantes.

Em casos extremos, pode reforçar padrões malévolos ou gerar insensibilidade, se o prazer em ver os outros “falhar” for constantemente recompensado. Nestas situações, o cérebro pode associar automaticamente o fracasso alheio à sensação de alívio ou de prazer, moldando uma tendência emocional condicionada inconsciente.

O juiz e académico (também ao nível da neurociência) Morris Hoffman argumenta, em The Punisher’s Brain, de 2014, que o impulso para punir é tão natural quanto o impulso para cooperar — são ambos faces da mesma moeda evolutiva. António Damásio tem defendido que as emoções são centrais na tomada de decisões morais, sendo a punição social uma dessas decisões moldadas por afectos.

Alguns autores, como Robert Sapolsky, explicam que este tipo de respostas socioemocionais está enraizado num complexo cruzamento entre neurobiologia e contexto. Em Determined (2023), vai ainda mais adiante, defendendo que o livre-arbítrio é uma ilusão e que os comportamentos humanos, incluindo o impulso de punir, resultam de causas neurobiológicas e ambientais.

Segundo esta visão determinista, até o prazer que sentimos com o sofrimento alheio não é escolha nossa, mas sim consequência de uma cadeia causal complexa, onde não existe margem para o livre-arbítrio — ou, pelo menos, ele é muito mais reduzido do que pensamos.

Punimos, muitas vezes, não por justiça — mas por prazer. A questão não é se isso é humano. A questão é: o que fazemos com esse facto?

Miguel Santos Pereira é advogado.

Referências:

António Damásio, O Erro de Descartes (2011, Temas e Debates).

Helmut Ortner, Uma Breve História da Pena de Morte (2024, Alma dos Livros).

Leach, C. W. et al. (2003). Malicious Pleasure: Schadenfreude at the Suffering of Another Group.

Morris Hoffman, The Punisher’s Brain: The Evolution of Judge and Jury (2014, Cambridge University Press).

Robert Sapolsky, Comportamento (2018, Temas e Debates) e Determinado (2023, Temas e Debates).

Takahashi, H. et al. (2009). When Your Gain Is My Pain and Your Pain Is My Gain: Neural Correlates of Envy and Schadenfreude.