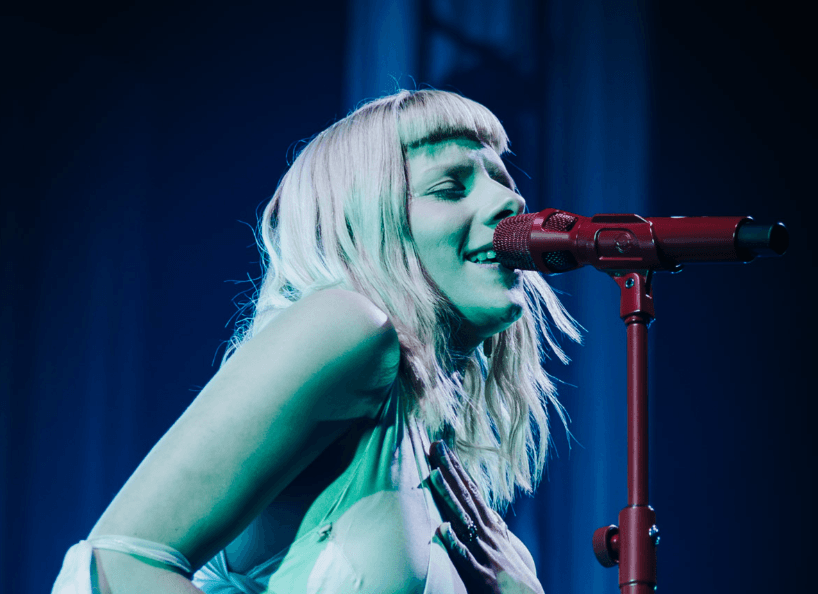

AURORA

Uma sacerdotisa dos fiordes (en)cantando em altar mourisco

O Campo Pequeno foi inaugurado, numa arquitectura a imitar o estilo mourisco, em 1893 para ser uma praça de corrida de touros, mas, ao invés de uma arena, transformou-se — mesmo que por breves (demasiado breves) momentos — em altar escandinavo na passada sexta-feira.

E quem ali entrou, pés desnudados em passos de elfo e olhos de estrela, foi Aurora, uma espécie de sacerdotisa dos fiordes e das florestas encantadas, transportando, com ingenuidade e por vezes travessura, as dores do mundo. Não veio apenas cantar. Veio dizer, em tom de profecia gentil, que ainda há música capaz de sarar a linguagem — essa que já ninguém ouve — e de devolver ao palco o seu valor ancestral: o de câmara de iniciação.

Desde o primeiro instante, com gestos que pareciam mais exorcismo do que coreografia, a norueguesa nascida em 1996 emergia, para os mais veteranos, como uma figura trans-histórica. Para quem viveu os anos oitenta e noventa, o espanto era redobrado: ali estavam todas as deusas fundidas numa só — a fragilidade orgânica de Kate Bush, o lirismo dilacerado de Sinéad O’Connor, o sussurro tribal de Enya, a excentricidade encantada de Björk, a espiritualidade de Loreena McKennitt, a braveza poética de Annie Lennox. E também David Bowie, pela sua plasticidade camaleónica, aqui já bem evidente quando canta Life on Mars (que não incluiu no Campo Pequeno). Mas tudo isso transfigurado, não por imitação, mas por reinvenção. Aurora é a sua própria linhagem. ↓

O jornalismo independente (só) depende dos leitores.

Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.

Inserido na promoção do seu novo álbum, What Happened to the Heart?, menos conceptual do que os anteriores, Aurora trouxe consigo uma mensagem para Lisboa, ainda que não verbalizada: a emoção não desapareceu, e a música não precisa de pirotecnia nem de outros artefactos da indústria pop, mas apenas de luz e carne, sombra e voz. E isso houve.

E que voz! O timbre de Aurora, ao vivo, surpreende — sobretudo porque consegue algo que raramente se mantém na transição entre estúdio e palco: uma verdade vocal que não vacila. Ouvindo-a em disco, dir-se-ia tratar-se de mais uma voz bem produzida por software, encaixada num dream pop estilizado e polido. Mas bastam poucos segundos em palco para que essa impressão ceda lugar a algo mais raro: autenticidade vocal, domínio técnico e, sobretudo, uma capacidade de encarnar a canção, como se cada verso fosse, simultaneamente, lamento, encantamento e exorcismo.

Aliás, bastaria ouvi-la nas variadíssimas versões ao vivo, disponíveis no YouTube (que vai desde isto até isto, passando por isto), que tem composto de Murder Song — essa elegia íntima à morte por amor, feita com uma beleza crua, e que deveria figurar num upgrade de Murder Ballads, curiosamente editado no ano do seu nascimento, mas com o Nick Cave remetido ao estatuto de backing vocals.

O timbre de Aurora, embora de aparente tessitura leve e aguda, está longe de ser frágil. Pelo contrário: há nele uma firmeza cristalina, quase mineral, sem esforço. O vibrato, discreto mas natural, não é artifício — mostra-se como pulsação interna, sobretudo nas canções mais intimistas — como em The River, Exists for Love ou Invisible Wounds e, claro, em Murder Song —, porque nas produções mais ‘electrónicas’, por vezes, perdem-se esses detalhes.

Não é o caso, porém, de canções como The Seed, que evoca uma festa pagã, onde o crescendo emocional não depende da batida nem da produção, mas do modo como a sua voz vai ganhando densidade. Ou em Runaway, talvez a sua música mais conhecida, mas não necessariamente a melhor, que se torna quase um hino à infância perdida, cantado com uma pureza que parece desafiar a lógica. No meio disto, apesar de extremamente expressiva e de preferir os gestos à dança — apesar de algumas correrias —, Aurora nunca parece estar a representar. Está, simplesmente, a ser.

Aliás, chegou a ser desconcertante que se tenha queixado da vontade de urinar logo no início do espectáculo, ou tenha falado do seu rabo — não sendo uma artista que se queira destacar pela parte física, até por a sua beleza ser mais onírica —, ou que se tenha interrompido num repente em Invisible Wounds porque se lembrou de agradecer ao seu guarda-costas.

Mas não há ali loucura, nem ingenuidade. Não há ali diva, nem estrela pop. Não há performer. Há uma rapariga que canta como se estivesse sozinha ou em redor de uma fogueira na tundra.

Há em Aurora algo de paradoxal: ao mesmo tempo que nos lembra todas as deusas do passado — de Kate Bush a Sinéad O’Connor, de Enya a Annie Lennox —, ela subverte todas essas influências, criando algo que não se pode arquivar em nenhuma prateleira. Não é pop, nem folk, nem new age. Não se gosta de tudo, mas tudo é revelação — música para depois do fim do mundo.

O público presente no Campo Peqeuno, maioritariamente jovem e feminino, com o espiritualismo e o gótico bem representados, mostrou-se grande. Cantou, gritou e até coreografou luzes com as cores da bandeira nacional. E Aurora agradeceu sempre com gentileza. No meio da sua actuação, agradeceu em português — “Muito, muito obrigada!” — não foi só um gesto de cortesia: foi a confirmação de que ela também sentiu a simbiose, embora em algumas músicas fosse preferível o silêncio e a contemplação.

Mas ouvir em silêncio, isso já seria exigir em demasia: concertos como o que Aurora ofereceu em Novembro de 2017 na Catedral de Nidaros, quando tinha apenas 21 anos, não se fazem todos os dias. Aquilo são heresias dos deuses…

Nota final: 5 em 5.