OPINIÃO DE PEDRO ALMEIDA VIEIRA

Da pandemia aos fogos: o jornalismo em (contínua) crise

O jornalismo é, por definição, uma actividade que serve a sociedade: informar, denunciar, interpretar. Não é uma função de propaganda, não é um exercício de entretenimento, não é um palco para vaidades nem um púlpito para a catequese do medo.

O jornalista tem de olhar para a realidade com instrumentos de rigor e de contexto, sem se deixar enredar por paninhos quentes, mas também sem cair no grotesco do sensacionalismo ou no enviesamento interesseiro. Esta é a condição mínima para se merecer a designação de jornalista. Fora disso, sobra apenas o comentador mal informado, o propagandista disfarçado ou o vendedor de emoções baratas.

Infelizmente, o passado recente deveria ter servido de lição. Durante a pandemia, a sociedade — não apenas a portuguesa, mas a global — foi bombardeada por um estilo de jornalismo que, de tão abjecto, deveria envergonhar gerações inteiras de editores e repórteres. ↓

O jornalismo independente (só) depende dos leitores.

Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.

A imprensa desempenhou, durante a pandemia, um papel que ficará como exemplo de como o jornalismo pode degenerar em propaganda alarmista. Em vez de informar com contexto e rigor, cultivou-se uma verdadeira cultura do medo. As manchetes diárias, em letras garrafais, com o número de “casos positivos” foram transformadas em termómetro universal da catástrofe, como se a detecção de um vírus fosse, por si só, doença, sofrimento ou morte. A ausência de qualquer referência sistemática à distribuição etária, aos factores de risco, ou às probabilidades reais de complicação clínica, contribuiu para a percepção de que todos estavam igualmente ameaçados — o recém-nascido e o octogenário, o saudável e o moribundo.

Os telejornais alimentaram a amplificação do risco através de uma estética de guerra: gráficos vermelhos, contadores em tempo real, rodapés permanentes a anunciar internamentos e mortes, como se a realidade epidemiológica pudesse ser reduzida a um placar de futebol macabro. Pior: chegou-se ao absurdo moral de aplaudir a descida de internados em cuidados intensivos, omitindo que parte dessa descida resultava apenas de óbitos. Uma contabilidade mórbida mascarada de boas notícias.

A imprensa também fomentou uma verdadeira cultura de ostracização. Quem duvidava das medidas mais draconianas, quem ousava interrogar a proporcionalidade dos confinamentos ou o impacto das vacinas em fase experimental, era imediatamente rotulado de irresponsável, negacionista, conspiracionista. Criou-se uma divisão maniqueísta: os “bons cidadãos”, obedientes e submissos, versus os “maus cidadãos”, suspeitos e perigosos. Esta lógica, mais próxima de regimes totalitários do que de democracias abertas, foi incentivada e reproduzida nos estúdios televisivos e nas páginas de jornais.

A linguagem da imprensa revelou uma incapacidade estrutural de contextualizar. Falava-se em milhares de mortos diários na Índia ou no Brasil, esquecendo-se de referir que tais números correspondiam a populações centenas de vezes maiores do que a portuguesa. Comparavam-se riscos de crianças e jovens como se fossem idênticos aos dos idosos frágeis, criando um clima de pânico transversal sem fundamento epidemiológico. A estatística, que deveria ser instrumento de esclarecimento, foi usada como arma de propaganda.

Mais grave: a imprensa não apenas falhou na análise crítica, como se colocou em posição servil diante das autoridades políticas e sanitárias. Em vez de questionar contratos de vacinas, metodologias de contagem de mortos ou critérios de confinamento, preferiu repetir comunicados oficiais, legitimando sem reservas a narrativa dominante. O jornalismo tornou-se megafone do poder, abdicando da sua função essencial de escrutínio.

O resultado foi devastador: fomentou-se uma cultura de medo permanente, minou-se a confiança crítica da sociedade, normalizou-se a vigilância social e, acima de tudo, reduziu-se o cidadão à condição de súbdito, infantilizado pelo paternalismo mediático. O jornalismo, que deveria ter sido vacina contra o exagero, acabou por ser veículo de contágio do pânico.

O disparate não teve limites: confundiu-se prevalência com incidência, confundiu-se mortalidade absoluta com risco relativo, confundiu-se ciência com histeria.

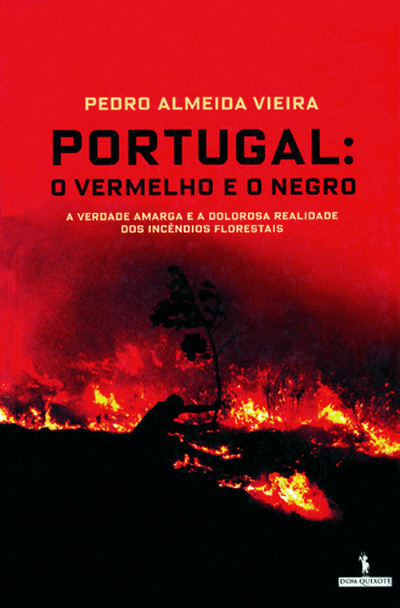

Ora, com os incêndios, está a suceder precisamente o mesmo. Este ano será, garantidamente, pelo menos o quarto pior do século. Já arderam mais de 170 mil hectares, e só um milagre permitirá que se chegue ao fim do ano sem ultrapassar a fasquia dos 200 mil hectares. Esta dimensão é extraordinária, calamitosa, gravíssima. Revela que o poder político continua incapaz de assumir que este é um dos principais problemas estruturais do país. Persistimos no abandono rural, na destruição do papel fundamental da agricultura e da pastorícia, e nos compadrios que perpetuam um sistema obsoleto de prevenção e combate.

A comunicação social, em vez de assumir o papel de denúncia estruturada, contenta-se em produzir reportagens fotogénicas do horror: casas a arder, bombeiros exaustos, helicópteros em contraluz. Passada a época dos fogos, cai o silêncio. Não se pressiona o Estado a mudar o status quo, não se exige um verdadeiro plano nacional de ordenamento do território rural, não se confrontam os interesses instalados que vivem dos fogos como quem vive de uma indústria cíclica. Essa abdicação é, por si só, uma falha ética do jornalismo.

Causa-me urticária, cada vez mais, a forma misturada de ignorância e de sensacionalismo com que a imprensa portuguesa — do Público ao Correio da Manhã — tabloidiza números. Seria sensato esperar que editores e directores soubessem — e se não sabem, não merecem sê-lo — que a incidência dos incêndios é altamente variável ao longo da época de estio. O Verão português não é uma fotografia estática; é uma película irregular. Em 2017, por exemplo, a esmagadora maioria da área ardida concentrou-se em Junho e em Outubro, mostrando que a duração da estação crítica se estende cada vez mais.

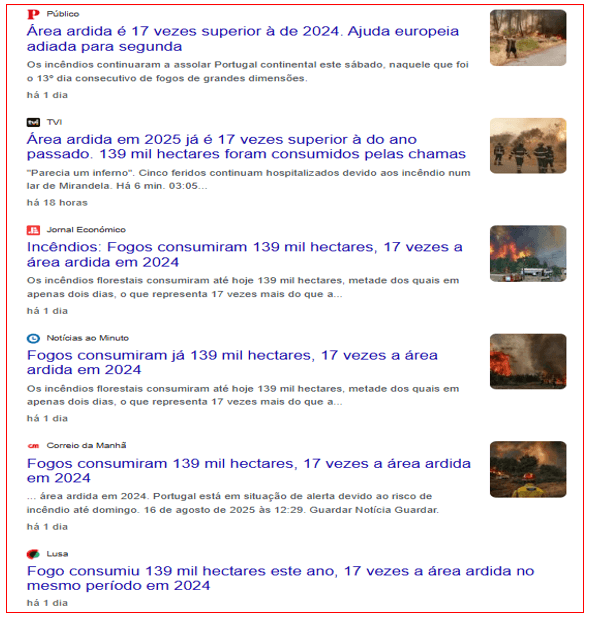

Significa isto que não faz qualquer sentido, quando a gravidade já é por si grande, exagerar com comparações descabidas. Dizer que a área ardida em 2025 é dezassete ou dezoito vezes superior à de 2024, como sucedeu anteontem em diversas notícias da imprensa, pode ser matematicamente correcto, mas é intelectualmente absurdo. É jornalismo de feira, equivalente a dizer que num restaurante que fecha ao domingo houve, no dia 17 de Agosto, uma quebra de facturação de 100% face ao mesmo dia 17 do ano anterior — ignorando que em 2024 esse dia foi um sábado. O disparate é o mesmo.

Mais ainda: se o objectivo é o sensacionalismo, porque não escrever que nos primeiros dezassete dias de Agosto ardeu este ano trinta e três vezes mais do que no ano passado? É um número vistoso, mas serve para quê? Para instruir o cidadão? Para alertar a sociedade? Ou apenas para vender papel, cliques e minutos de emissão? O jornalismo não se deve medir pela capacidade de impressionar, mas pela capacidade de esclarecer.

O papel do jornalista não é o de alimentar a ilusão estatística nem de soprar brasas de pânico, mas de interpretar números, denunciar falhas, dar sentido à informação. Não se exige neutralidade bovina nem frieza burocrática: exige-se compromisso com a verdade, com o contexto e com a responsabilidade social. Quem se limita a repetir comunicados oficiais ou a fabricar títulos escandalosos não está a informar — está a desinformar.

A imprensa portuguesa, se quiser sobreviver como pilar democrático e não como caricatura de si própria, tem de reaprender a função básica do jornalismo: olhar para a realidade sem filtros de conveniência, expor o que está mal, contextualizar o que é complexo, desmontar o que é manipulado – é para isso que serve um jornalista. O resto é espuma — e a espuma, como se sabe, desaparece sempre ao sabor da próxima onda.