TEM DIAS

Moderna

Ficar na aldeia nunca fora uma opção. Sempre sentira o apelo de um mundo maior, mais arrojado, vanguardista, e ansiava por vê-lo de perto. Tinha a certeza de que era esse o seu lugar. Dizia, muitas vezes, que a cegonha a deixara ali por engano. Só podia!

Tudo na aldeia lhe parecia pequeno: os lugares, as distâncias, os horizontes, as mentes das pessoas.

O facto de ter sido colocada numa pequena universidade do interior só veio acentuar o desejo de partir à descoberta. Por isso, agarrou sem hesitar a primeira oportunidade de fazer Erasmus. O destino escolhido foi Berlim. Mal podia acreditar que, finalmente, estava prestes a realizar o seu sonho. Chegado o dia, levou uma mala quase vazia — na expectativa de no regresso a trazer cheia de objetos fantásticos —, o computador, um salpicão e um pão caseiro, um casaquinho de malha e um cachecol a condizer enrolado ao pescoço. É que mãe que é mãe não deixa a filha ir para a Alemanha desprevenida e desagasalhada. Nunca se sabe…

Mal aterrou, a Mimi teve a certeza de ter chegado a casa. Berlim era tudo o que antecipara: enorme, vibrante, excitante, moderna. Uma cidade de acontecimentos marcantes, movimentos arrojados, exposições memoráveis, artistas consagrados. Estava convicta de que dali sairia outra. Já se imaginava a regressar e a deixar todos boquiabertos com a nova Mimi. ↓

O jornalismo independente (só) depende dos leitores.

Não dependemos de grupos económicos nem do Estado. Não fazemos fretes. Fazemos jornalismo para os leitores, mas só sobreviveremos com o seu apoio financeiro.

Não perdeu tempo. Ao segundo dia, já tinha adquirido um passe cultural e iniciado a maratona pelos museus e galerias da cidade. Passou rapidamente pela Ilha dos Museus. Fazia parte. Mas os Antigos, os Clássicos e os Românticos eram demasiado literais para o seu gosto: bustos de rainhas de perfil perfeito, guerreiros e cavalos de bronze, naturezas-mortas com flores e frutas eternamente frescas, homens e mulheres a contemplar a paisagem de costas para o visitante. Nada de extraordinário. Qualquer um olha e entende. O que ela queria mesmo era desafiar-se com os contemporâneos, mergulhar no enigma, no conceito, no indecifrável. Desvendar as mensagens que se escondem por detrás de uma disforme mancha azul sobre um fundo branco; de um olho triangular que espreita numa tela amarela com riscas vermelhas; ou de centenas de pinceladas soltas lançadas sobre uma base de serrapilheira. Não os percebia, nem mesmo depois de ler as longas descrições que os legendavam. Mas espantavam-na. Tão ousado. Tão à frente… Ah, se as pessoas da aldeia a vissem ali!

As obras de arte, essas, nem valia a pena tentar explicar. Aquilo era uma gente que não percebia nada e ainda fazia pouco. O pai aproveitava todas as oportunidades para dizer:

— Se vires uma banana colada à parede, não deixes apodrecer. Joga-lhe a mão, que estragar comida é pecado.

Santa paciência! A verdade é que ela também não percebia, mas ao menos tentava e sabia que tinha tudo muito valor. Era uma rapariga persistente. Se ali tinha chegado, não era agora que ia desistir de ser moderna. Durante meses, percorreu galeria após galeria, com a folha de sala na mão. Observava as peças de vários ângulos: de perto, mais ao longe, com os dois olhos abertos, depois semicerrados, fechava um, depois o outro. Sempre à espera da revelação que teimava em não acontecer.

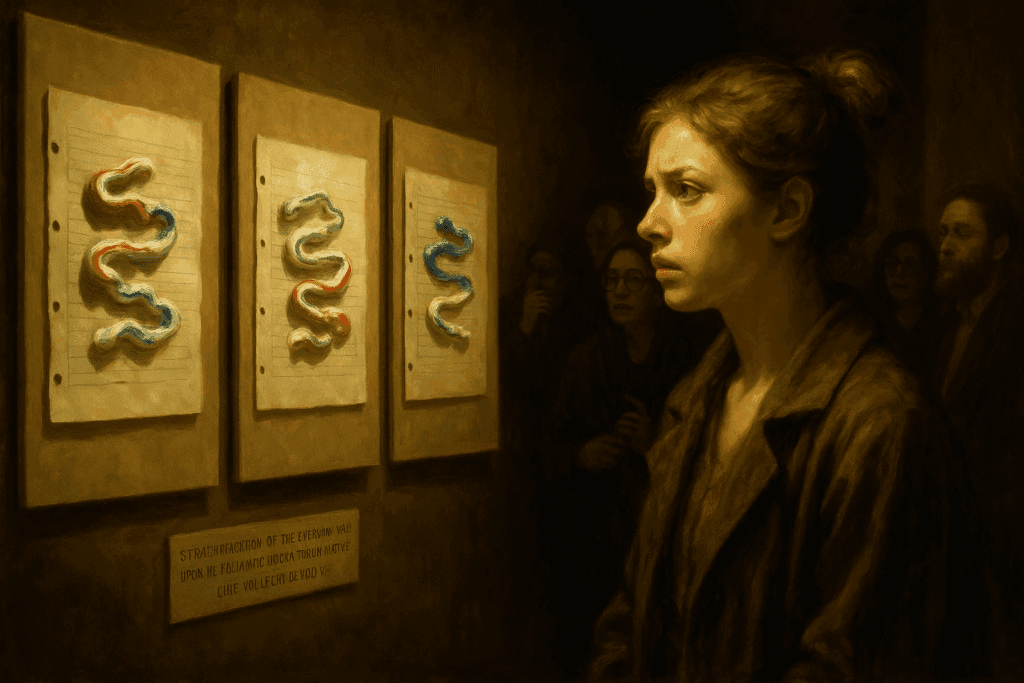

Um dia, deparou-se com um tríptico fabuloso: sobre cada uma das três telas estavam coladas duas folhas arrancadas de um caderno de argolas pautado e, sobre estas, desenhadas linhas que, por mero desconhecimento, lhe pareciam aleatórias, feitas com pasta de dentes. Reparou que não era sempre o mesmo dentífrico: um era branco, vermelho e azul; o outro, branco, verde e vermelho; e o último, apenas azul e branco. A legenda explicava: Estratificação do quotidiano sobre a memória visual traumática do corpo coletivo. Leu e releu e, para grande desgosto seu, continuava a ver apenas folhas coladas e pasta de dentes. O único trauma ali era mesmo o dela, até porque as pessoas ao redor pareciam encantadas: “Ah!”, “Oh!”, “Profundo!”, “Audaz!”, “Maravilhoso!”, exclamavam.

A Mimi sentia-se deslocada. Frustrada. Chegou a perguntar-se se o seu lugar não era mesmo na aldeia, se os anos ali passados não lhe teriam acanhado o espírito. Perguntava-se o que lhe faltava para ser como aquelas pessoas. E foi então que parou para as observar. Sentou-se. Ouviu as conversas. Fotografou-as e filmou-as como se estivesse a apontar aos quadros.

Não se ia dar por vencida. Estudou cuidadosamente o material recolhido. Na semana seguinte, voltou à galeria. Transformada. Franja curtíssima (para alargar o campo de visão), cabelo rapado de um lado e pintado de rosa pastilha elástica. Alargadores nas orelhas (que, mais do que alargar lóbulos, alargavam horizontes). Uma argola no nariz, que a avó diria servir para prender bezerros, mas que ela usava como símbolo de resistência estética. Um vestido largo até aos pés, vintage, que é como quem diz, da Feira da Ladra, e um saco de pano estampado, que lhe garantiram dizer, em japonês, “Arte ou Morte!”. Os óculos com aros espessos de massa branca completavam o visual. Não tinha falta de vista, mas tinha percebido que a arte era muito mais do que a obra — estava no olhar, no léxico, no gesticular, no estilo. Ia compreender aquele tríptico, desse por onde desse.

Parou diante das peças. As telas, as folhas, a pasta de dentes.

— Estratificação do quotidiano sobre a memória visual traumática do corpo coletivo. —murmurou.

Uma senhora com ar excêntrico aproximou-se dela, lançou-lhe um sorriso cúmplice e, sem tirar os olhos dos quadros, fez um comentário sobre a poética da desmaterialização. Ela anuiu subtilmente. O coração quase lhe saltava do peito, mas controlou-se. Ajeitou os óculos, levou a mão delicadamente ao queixo e acrescentou:

— A tensão entre a materialidade da pasta e a fragilidade do suporte…

— E aquela escolha cromática? Disruptiva. — continuou a interlocutora.

— Disruptiva! Disruptiva! — repetiu a Mimi confortada.

Tinha chegado lá.

Era, finalmente, uma intelectual moderna.

Ah, se a vissem agora lá na aldeia!

Sílvia Quinteiro é professora da Universidade do Algarve